農業を巡る不都合な真実、温暖化対策のはずが発生源に

農業の温暖化対策で切り札と見なされてきた手段がかえって温暖化ガスを増やしてしまう場合があることが分かってきた。大量の温暖化ガスを出す化学肥料は食品廃棄物や動物のふんから作った「堆肥」を混ぜることで排出が減るとみられてきた。適切な使用法でないと数倍にも温暖化ガスが増える。農業分野の温暖化ガス削減の難しさが浮き彫りになっている。

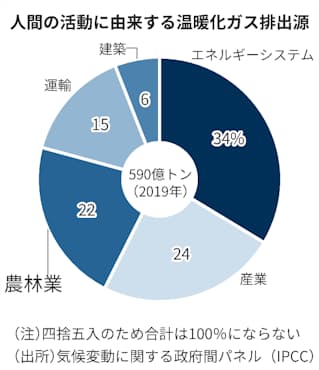

主な化学肥料の一つの窒素は、植物の成長に使われずに土の中に残ると温暖化への影響が二酸化炭素(CO2)の265倍となる一酸化二窒素(N2O)の発生源となる。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2022年の報告書で、「人間の活動で出た温暖化ガスのうち、22%は農林業が由来だ」と指摘した。

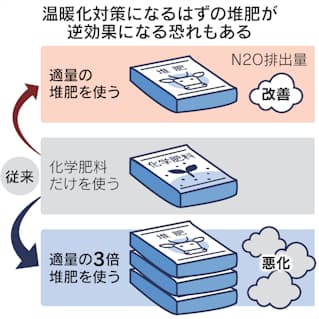

化学肥料に代わる最も有効な対策として、食品廃棄物や動物のふんから作った「堆肥」などで補う手法がある。化学肥料の使用量を少なくするとともに、土の中に炭素を貯蔵する効果などが期待されてきた。

土壌の質や栽培する作物の種類によって使う堆肥や混ぜる量が変わる。北海道立総合研究機構のグループは2022年に発表した研究成果で堆肥と化学肥料を適切な割合で組み合わせれば収量を落とすことなくN2Oの排出を削減できる一方、堆肥を過剰に投入してしまうとかえって温暖化ガスの排出量が増えることを明らかにした。

秋まき小麦を育てる畑で調べると、適正量の3倍の堆肥の投入で、化学肥料を使った場合より約2倍の量のN2Oを排出することが分かった。適切に堆肥を混ぜた場合の17倍にも上る。堆肥の量が温暖化ガス削減効果を大きく左右することになる。

堆肥の家畜のふんなどを肥料にするためには「堆肥化」という加工が必要になる。帯広畜産大の宮竹史仁教授は、人手や施設の不足から堆肥化の処理が追いついていないことや、原料の一部である「おがくず」が価格の高騰で入手しづらくなっている現状を指摘する。

「実際のところ、(温暖化ガス排出を減らす)高品質な堆肥を作れている人は少なく、使う人も気がつけないのではないか」と話す。

農林水産省が22年に公表した、農業と地球温暖化に関する意識調査のアンケートがある。農家2776人のうち、堆肥を使わない、少量しか使っていないと答えた農家は59%にのぼった。具体的な理由に労力がかかる、収量に直接影響しないとの問題点を40%超の人が挙げた。

やはり流通する堆肥の品質がバラバラであることも問題を難しくしている。15%の人が「堆肥の品質に不安がある」との問題を挙げる。

農水省が21年に策定した「みどりの食料システム戦略」で、50年までに化学肥料を使わない「有機農業」に取り組む面積の割合を25%まで拡大する目標を示す。しかし、堆肥を使う難しさもあるのか、22年度末の調査では0.7%にとどまっている。

環境に優しい農業を推進するにはまだ解決しなければならない問題は山積みだ。そんな現状でも、環境にとことん配慮した農業を営む農家もいる。

横浜市営地下鉄湘南台駅からバスと徒歩で約30分。神奈川県茅ケ崎市の「はちいち農園」の畑は茶色い土よりも雑草の緑が目立つ。

同農場を18年から夫婦で運営する衣川晃さん(49)は土を耕さずに雑草と共存させる「不耕起栽培」を採用する。畑では化学肥料は使わない。衣川さんは「環境に配慮しながら農業を続けられる」と語る。

はちいち農園は雑草を生かした「不耕起栽培」をしている(24年12月、神奈川県茅ケ崎市)

雑草は草や土壌をすみかとする微生物の多様性を生む。土の上にかぶせた刈草も有機物を供給する。土は豊富な栄養を含むようになり、化学肥料は不要になるという。

化学肥料を使わない農法は、豊富に使った場合に比べて収穫量が安定せず、栽培時期も前後したりする。衣川さんは「環境に関心がある家庭に直接アプローチするなど、独自の市場を開かなくてはいけない」と販路を確保する難しさを語る。

経済協力開発機構(OECD)などは農畜産業から排出される温暖化ガスが2033年に21〜23年比で5%高くなると予測する。化学肥料の使用などをうまく抑えなければさらに温暖化は進む。不適切な堆肥利用などを不都合な真実のままにせず、適切な活用や高品質な堆肥を流通させる施策が農業の脱炭素には必要になってくる。

(日本経済新聞:2025年3月3日)